皮肤色斑成因与美白

黑色素是保护人体免受紫外线损伤的皮肤自发产生的物质,然而过多则形成色斑。色斑是指和皮肤周围颜色不同的斑点,包括黑斑、黄褐斑、雀斑和老年斑等。

概述

黑色素是保护人体免受紫外线损伤的皮肤自发产生的物质,然而过多则形成色斑。色斑是指和皮肤周围颜色不同的斑点,包括黑斑、黄褐斑、雀斑和老年斑等。黑斑是由于皮肤黑色素的增加而形成的一种呈褐色或黑色素沉着、损容性的障碍性皮肤病,多发于面颊和前额部位,日晒后加重;黄褐斑与女性内分泌紊乱引起的皮肤代谢紊乱有关。因此,祛斑已成为许多女性美容驻颜的不可或缺的环节,措施包括抑制黑色素产生和转运,去角质以剥落色斑等,而维生素C、烟酰胺和果酸等是最常用的几种美白成分。色斑分类及成因

根据形成原因不同,色斑可分为如下:- 黑斑:这是最常见的一类色斑,原因包括如下:

- 阳光紫外线:阳光对人体健康是必需的,然而,还存在副作用甚至危害。紫外线促进黑色素分泌,正常情况下,黑色素被皮肤新陈代谢所排除。如果曝晒过度、皮肤状况不佳,或是年龄较大,则黑色素在表皮沉着而形成黑斑,故也称为晒斑。

- 不良生活习惯:包括慢性压力、睡眠不足和情绪障碍等都给机体内分泌和代谢造成不利影响,从而可能引起人体最大的器官—皮肤功能障碍。因此,导致黑色素代谢障碍。

- 过期或劣质化妆品:尤其是美白、祛斑类化妆品。铅、砷和汞超标等。

- 受伤的皮肤:包括污物、粉尘等异物嵌入伤口;使用碘酒、紫药水等涂抹伤口。这都引起色素沉积形成色斑。

- 雀斑:主要与遗传因素有关。白种人较常见,皮肤白皙的人较易显现。在春夏阳光照射下,雀斑颜色可能加深。但在秋冬季时,因光照较短雀斑则变淡。

- 黄褐斑:与色素细胞数目、黑素分泌异常、代谢障碍和真皮层的噬黑素细胞功能紊乱有关。影响因素包括如下:

- 妊娠斑:怀孕后胎盘分泌雌孕激素明显增高,刺激酪氨酸酶活性,促进黑色素分泌增加,导致面颊部出现对称分布的黄褐斑。产后激素水平恢复正常后,大部分的色斑会自然消退。

- 肝斑:与肝功能、消化系统异常有关。导致气血不能润泽颜面,而形成血瘀、斑点等。

- 药物因素:例如经常口服避孕药导致月经紊乱而引起黄褐斑;有些药物可引起光敏感而易产生色斑。

- 健康状况影响:一些慢性病例如慢性肝炎、结核病等导致酪氨酸酶活性增强,促使黑色素分泌增加并累积于表皮而出现黄褐斑。

- 老年斑:又称脂溢性角化病或基底细胞乳头瘤,初发多见于面部、头皮、躯干、上肢,也可累及全身任何部位。与细胞代谢机能减退、内源性抗氧化下降、失衡,皮下脂肪发生氧化、炎症水平增加,导致色素不能排出体外而沉积在细胞体上、形成老年斑。这是一个漫长和必然的过程。

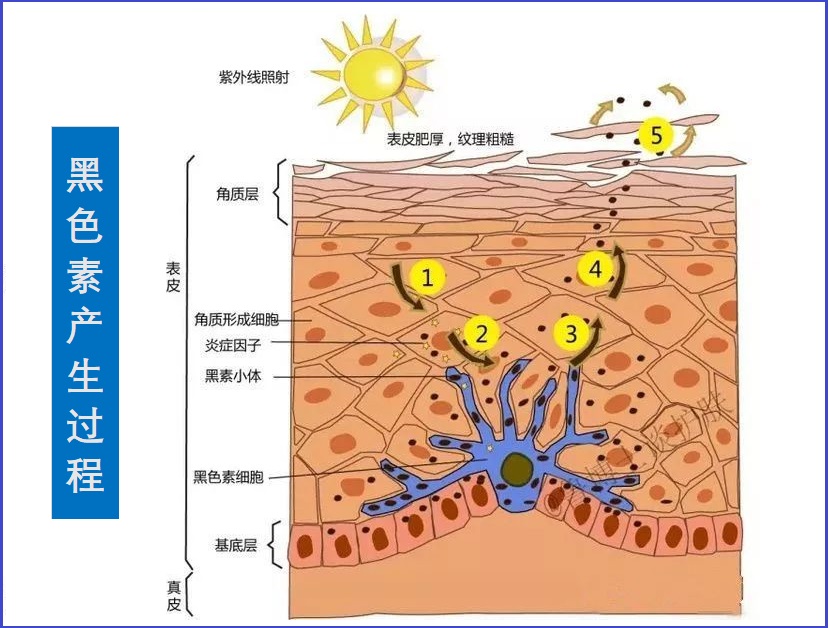

了解色斑形成和脱落过程

绝大部分色斑由黑色素(Melanin)形成而来,基本过程如下:- 紫外线激活黑素细胞的酪氨酸酶,并与酪氨酸发生反应生成多巴。

- 多巴被氧化生成多巴醌,后者继续被氧化和多聚化就成为黑色素。

- 黑色素在小胞体中蓄积,以树状形式移动到皮肤棘层的角化细胞里,以阻止紫外线造成更严重的氧化损伤,防止细胞核DNA受损。

- 角化细胞不断被基底层新生细胞挤压到角质层,黑色素也被带入角质层(表皮层)而形成晒斑(黑斑)。

- 如果皮肤处于正常的代谢,含有黑色素的最外层细胞就自动脱落,皮肤就恢复正常颜色。反之,当皮肤因多种原因产生代谢障碍时,黑色素不能及时脱落、色素沉着,这样色斑就形成了。从黑色素产生到排出体外,就是新陈代谢的过程,青年期大约需要26-28天。

- 随着年龄增长,皮肤新陈代谢减缓,黑色素脱离超过28天以上,例如50岁之后需要37-42天。这样黑色素在皮肤上累积和附着时间更长,所以,色斑自然脱落周期延长了。

色斑防控路径

祛斑、美白产品正是根据色斑形成过程而设计生产的:1.抑制黑色素产生:主要是抑制酪氨酸酶活性,降低黑色素生成。

- 维生素C及衍生物(VC and its derivatives):研究表明,维C既能抑制酪氨酸酶活性而阻止黑色素合成,也可还原多巴醌而淡化已生成的黑色素。已知维C促进胶原蛋白合成,抗氧化降低紫外线损伤。所以,维C在化妆品中运用极广泛。但维生素C不稳定,且酸性强刺激皮肤,其衍生物包括维生素C糖苷(AAG,或AA2G)、维磷酸C钠盐(SAP)、维C磷酸镁盐(MAP)和脂溶性维C等。

- 传明酸(Tranexamic acid,TxA):即氨甲环酸,也称为凝血酸,可降低酪氨酸酶活性,从而抑制黑色素合成,并能阻断黑色素向表皮转移。疗效好且安全无刺激,适于偏敏感性肌肤。一些美白针含有该成分。

- 光甘草定(Glabridin)或甘草黄酮:被誉为“美白黄金”。可抑制酪氨酸酶活性、阻止黑色素合成,及类似维生素E的抗氧化能力;可改善皮肤干燥、炎症等。脂溶性、渗透性强。疗效存在剂量依赖性。产品品质和价差相差较大。

- 苯乙基间苯二酚(Symwhite377,或称馨肤白377):可干扰络氨酸酶作用,降低黑色素合成。据称是活性最高的酪氨酸酶抑制剂,几乎等同氢醌,但毒性低。此外,抗氧化能力比维E还高,因此具有抗老化/抗皱、美白和淡化痘印等功能。作为新兴美白成分,安全性有待市场更多检验。

- 熊果苷(Arbutin):氢醌的糖类衍生物,可干扰黑素细胞作用,促进黑色素排出,并能淡化已形成的黑色素。研究表明,α-熊果苷优于广泛使用的β-熊果苷,作为水溶性成分,渗透性较低、易失效。

- 曲酸(Kojic Acid):或称曲菌酸,由可食用的曲霉菌发酵而来。曲酸能阻止酪氨酸酶活化,因而抑制黑色素合成。对皮肤安全性高,但存在一定的致敏性。

- 鞣花酸(Ellagic Acid):存在于樱桃、覆盆子和草莓等多种浆果、莓果之中。可降低酪氨酸酶活性,抑制黑色素生成。鞣花酸还具有抗氧化作用,降低紫外线刺激黑素细胞分泌黑色素。

- 二丙基联苯二醇(Magnolignan):可抑制黑色素形成、防止黑斑等色斑。

附:氢醌(Hydroquinone,对苯二酚):可抑制90%的酪氨酸酶活性,属于强力“脱色剂”,可使黑素细胞退化(细胞毒性),引起色素分布不均而导致白斑。因此,在许多国家都是禁止用于常规护肤品,仅用于一些治疗皮肤病的处方药。但仍可能被一些厂家非法使用,以提高美白疗效。

2.阻断黑色素转运:黑色素在黑素细胞合成后,需要转运到角质层才能形成色斑。

- 烟酰胺(Nicotinamide):可阻止黑色素向表皮转移,因而具有美白作用。它也常用于痤疮、一些皮炎治疗,能改善细胞代谢和保湿功能等。还能干扰角化细胞与黑素细胞通讯,减少黑色素生成。不过,对皮肤有一定刺激性例如发红、刺痒等。因此,使用浓度不宜过高。

- 壬二酸(Azelaic acid):又称杜鹃花酸,是常用来治疗痤疮和色斑的药品成分,也被添加到护肤品中。可选择性作用于异常高活性的黑素细胞,阻止黑色素与蛋白基质结合从而减少黑色素沉积的作用。因此,可用于淡化色斑、痘印等。此外,它具有消炎、杀菌和防止毛囊角化过度和二氢睾酮诱发的油脂分泌。不过,壬二酸具有一定刺激性引起皮肤泛红、刺痒。敏感皮肤者应慎用。

3.剥落色斑:促进角质和黑色素脱落,即祛斑作用。

- 果酸(AHA,α-羟基酸):即来自于水果中的各种有机酸统称,包括苹果酸、葡萄树、柠檬酸、酒石酸和乳酸等。其中,以甘蔗中提取的乙醇酸(Glycolic acid,甘醇酸)和乳酸(Lactic acid,丙醇酸)运用最广。

- 甘醇酸:分子量最小,容易渗透皮肤表层,故最常用于换肤美白护肤品中。

- 乳酸:保湿度较好,对人体皮肤刺激较小,故多用于改善肌肤干燥及角化现象。

- 酒石酸:皮肤松解脱皮强度:酒石酸 > 甘醇酸 > 乳酸。促进细胞更新则以乳酸效果最好,其次为甘醇酸。

果酸浓度不同,作用不一样:极低浓度时,具有保湿作用;稍高浓度时,能去角质,破坏角质层细胞间连结,促进皮肤的新陈代谢;而在更高浓度下,破坏力大,可达到真皮组织,故用来做化学换肤。所以,效果对浓度有依赖性,但是产生副作用也增大。

- 水杨酸及其衍生物(Salicylic acid and its derivatives):水杨酸属于脂溶性有机酸,也是果酸的一种。来自于柳树皮、桦树等中。水杨酸在护肤品中运用很广,抑制皮脂分泌、消炎和灭菌等;控油抗痘,清除肌肤表面、毛囊壁脂肪及溶解抗痘等;促进肌肤新陈代谢,促进老化角质脱落,改善皮肤功能;淡化色斑,剥离老化角质细胞等。在角质增生、美白、痤疮护理和抗衰老配方产品中,水杨酸及其衍生物都是主打成分。

- 甲氧基水杨酸钾盐(4MSK ):強化角质细胞更新及代謝,抑制黑色素形成和黑斑、雀斑产生。据报道,4MSK由资生堂耗费10多年研制而成。

色斑综合干预方案

据于上述色斑成因,相关的综合干预方案如下:以及参阅本网站如下专文的有关内容:

参考来源:

美国国立衰老研究所

www.nia.nih.gov

美国国立公众健康网

www.medlineplus.gov

美国医疗在线网

https://www.webmd.com

其他参考文献:详见具体的综合干预方案

免责声明和安全信息

- 本信息(包括任何附带资料)不是为了取代医生或有关合格从业人士的建议或忠告。

- 任何人如果想要对本文涉及的药物、饮食、运动或其他生活方式的使用、或改变调整,以预防或治疗某一特定健康状况或疾病,应首先咨询医生或有关合格从业人士,并获得他/她们的许可。妊娠和哺乳妇女在使用本网站任何内容前,尤其应征求医生的意见。

- 除非另有说明,本网站所述内容仅适用于成人。

- 本网站所推荐的任何产品,消费者应该以实际的产品标签内容为准,尤其应关注重要的安全信息以及产品最新信息,包括剂量、使用方法和禁忌症等。

- 由于循证医学研究、文献及有关产品处于不断的变化中,本网站工作人员将尽力更新。

- 本网站不能保证所载文章内容、综合干预方案以及相关成分或产品述及的健康益处,也不承担任何责任。