细胞衰老

细胞衰老是正常细胞停止分裂的一种现象。随着时间的推移,在执行生命活动过程中,细胞增殖与分化能力和生理功能逐渐发生衰退和死亡。

其他名称:细胞老化

英文名称:Cellular Senescence,Cellular Aging

1.遗传学派:衰老是遗传决定的自然演进过程,细胞寿命均有其内在的预定程序;细胞寿命决定不同物种寿命的差异,外部因素只能使细胞寿命在一定范围内变化。遗传学派包括细胞有限分裂学说、重复基因失活学说和衰老基因学说:

2.差错学派:细胞衰老是细胞受到内、外环境的损伤作用后,因缺乏有效修复,使“差错” 累积而使细胞逐渐衰老。根据引起“差错”的主要因子和主导因子的认知不同,形成不同的理论且各有实验证据支持。

有助于延缓细胞衰老的营养和草本补充剂,主要包括如下:

更多内容可点击其个性化综合干预方案如下:

以及参阅本网如下专文了解更多有关内容:

细胞衰老网

https://www.cellsenescence.info/

衰老网

http://www.senescence.info/cell_aging.html

维基百科-细胞衰老

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_senescence

其他参考文献:详见具体的综合干预方案

免责声明和安全信息

英文名称:Cellular Senescence,Cellular Aging

什么是细胞衰老?

细胞衰老是正常细胞停止分裂的一种现象。随着时间的推移,在执行生命活动过程中,细胞增殖与分化能力和生理功能逐渐发生衰退和死亡。衰老死亡的细胞被机体的免疫系统清除,同时,新生细胞也不断从相应的组织器官生成,以弥补衰老死亡的细胞。这一动态平衡是维持机体生命活动的基础。早在1960年代创新性实验中,L.Hayflick 和P.Moorhead发现正常人胎儿成纤细胞最多可繁殖50倍增,此即所谓“Hayflick极限”,或称“复制性衰老(Replicative senescence)”,并据此推算出人类寿限在120岁左右。 在多细胞物种中,体细胞最终经历复制衰老并且不能分裂,这可防止衰老细胞突变成为癌细胞。Hayflick还发现,唯一不死的培养细胞是癌细胞。细胞衰老机制

细胞衰老机制有多种理论,一般分为遗传学派和差错学派。1.遗传学派:衰老是遗传决定的自然演进过程,细胞寿命均有其内在的预定程序;细胞寿命决定不同物种寿命的差异,外部因素只能使细胞寿命在一定范围内变化。遗传学派包括细胞有限分裂学说、重复基因失活学说和衰老基因学说:

- 细胞有限分裂学说:L.Hayflick(1961)报道,人的纤维细胞在体外培养时增殖次数最多为50次。后来许多实验证明,正常细胞无论是在体内生长还是在体外培养,其分裂次数都存在一个 “Hayflick”极限,亦称最大分裂次数,如人胚成纤维细胞在体外培养时只能增殖60~70代。

- 一般认为,细胞增殖次数与端粒DNA(Telomere DNA)长度有关。Harley等1991发现体细胞染色体的端粒DNA会随细胞分裂次数增加而不断缩短。DNA复制一次端粒就缩短一段,当缩短到一定程度至Hayflick点时,细胞停止复制,而走向衰亡。端粒有细胞分裂计数器的功能,能记忆细胞分裂的次数。

- 重复基因失活学说:真核生物基因组DNA重复序列不仅增加基因信息量,也使基因信息免遭机遇性分子损害。基因选择性重复是基因组的自我保护机制,且可能是影响细胞老化的因素,重复基因的一个Copy受损或选择关闭后,其它部分被激活,直到最后一份Copy用完,细胞因而衰亡。研究表明,小鼠肝细胞重复基因的转录灵敏度随年龄而逐渐降低,而哺乳动物rRNA基因数随年龄增长而减少。

- 衰老基因学说:研究表明,子女寿命与双亲的寿命有关,各种动物都有相当恒定的平均寿命和最高寿命,早衰症病人平均39岁时出现衰老,47岁生命结束,婴幼儿早衰症的小孩在1岁时出现明显的衰老,12~18岁即过早夭折。因此,物种的寿命主要取决于遗传物质,DNA链上可能存在一些“长寿基因”或“衰老基因”来决定个体的寿限。研究发现,当细胞衰老时,一些衰老相关基因(SAG)表达特别活跃,大大高于年轻细胞。在人体1号染色体、4号染色体及X染色体上已经发现SAG。

2.差错学派:细胞衰老是细胞受到内、外环境的损伤作用后,因缺乏有效修复,使“差错” 累积而使细胞逐渐衰老。根据引起“差错”的主要因子和主导因子的认知不同,形成不同的理论且各有实验证据支持。

- 自由基理论:自由基是生物体内瞬时形成的含不成对电子的原子或功能基团。线粒体通过氧化反应为细胞生命活动提供能量,其中会产生部分自由基。自由基可攻击生物体内大分子如DNA、蛋白质和脂类等而导致损伤,如DNA断裂、交联、碱基羟基化,以及蛋白质变性、失活,膜脂中不饱和脂肪酸的氧化而致细胞通透性降低等。

- 大量实验证明实,超氧化物岐化酶SOD与抗氧化酶的活性升高能延缓有机体的衰老,如在果蝇等动物试验中得益体现。

- 代谢废物积累学说:积累在细胞内的代谢产物会危害细胞导致衰老,最典型的是哺乳动物脂褐质的沉积。脂褐质是一些长寿命的蛋白质和DNA、脂类共价缩合形成的交联物,次级溶酶体是形成脂褐质的场所。由于脂褐质结构致密,既不能被彻底分解,也不能排出细胞,结果在细胞内不断累积,阻碍细胞的物质交流和信号传递,结果影响细胞功能、导致细胞衰老。研究表明,阿尔茨海默病(AD)脑内的脂褐质、脑血管沉积物中的β-淀粉样蛋白,可做为AD的鉴定指标。

- DNA损伤修复学说:自由基、外源理化因子均可导致DNA的损伤。体内存在DNA的修复机制,可维持 DNA完整性,随着年龄增加,差错累积、修复能力下降,最终引起细胞衰老死亡。

- DNA损伤反应(DDR)阻止细胞周期进展,直到修复损伤诸如双链断裂(DSB)。

- 衰老细胞显示出持久的DDR病灶,似乎对内源性DNA修复活性具有抗性。来自老年哺乳动物的培养物和组织中的这种衰老细胞保留了与DDR标记物相关的真正DSB。保留的DSB是衰老过程的主要驱动因素。

- 体细胞突变学说:诱发和自发突变积累和功能基因的丧失,减少了功能性蛋白的合成,导致细胞的衰老和死亡。如辐射可以导致年轻的哺乳动物出现衰老的症状,这与个体正常衰老非常相似。

- 端粒学说:染色体两端有端粒,细胞分裂次数多,端粒向内收缩,DNA受损、复制能力下降。

- 从机制上讲,复制衰老是由DNA损伤反应引起的,这种反应是由于每个细胞分裂过程中端粒的缩短所致。响应于升高的活性氧(ROS),癌基因的激活和细胞融合,还可以通过DNA损伤诱导细胞衰老而不依赖于细胞分裂的数量。在正常衰老期间,组织中衰老细胞的数量显着增加。

- 虽然衰老细胞不能再复制,但它们仍然具有代谢活性,并且通常采用免疫原性表型,包括促炎性分泌蛋白组,免疫配体的上调,促存活反应,混杂基因表达(pGE)和染色阳性衰老相关的β-半乳糖苷酶活性。

- 衰老相关的β-半乳糖苷酶与p16Ink4A一起被认为是细胞衰老的生物标志物。这导致成熟组织巨噬细胞和衰老相关的β-半乳糖苷酶以及T细胞p16Ink4A的假阳性。

- 生物分子自然交联说:生物体是一个不稳定的化学体系,各种生物分子具有大量的活性基团,它们必然相互作用发生化学反应使生物分子缓慢交联以趋向化学活性的稳定。随着时间的推移,交联程度不断增加,生物分子的活泼基团不断消耗减少,原有的分子结构逐渐改变,这些变化的积累会使生物组织逐渐出现衰老现象。基本论点可归纳如下:

- 各种生物分子随着时间推移按一定自然模式发生进行性自然交联。

- 进行性自然交联使生物分子缓慢联结,分子间键能不断增加,逐渐高分子化,溶解度和膨润能力随着年龄增长而逐渐降低和丧失,其表型特征是细胞和组织出现老态。

- 进行性自然交联导致基因的有序失活,使细胞按特定模式生长分化,使生物体表现出程序化和模式化生长、发育、衰老和死亡。

细胞衰老与机体衰老

细胞衰老是机体衰老的基础,二者密切相关但概念不同。- 机体衰老(指哺乳动物生理衰老):根据2013年最新科学定义,包括9种老化特征:

- 基因组不稳定性

- 端粒损耗

- 表观遗传改变

- 蛋白质稳定性丧失

- 营养物质感知失调

- 线粒体功能障碍

- 细胞衰老

- 干细胞衰竭

- 细胞间通讯改变

- 机体衰老的基础是构成机体的细胞在器官、系统和生命整体的衰老,但并非构成机体的所有细胞都发生了衰老。正常生命活动中细胞衰老死亡与新生细胞生长更替是新陈代谢的必然规律,这避免了组织结构退化和衰老细胞的堆积,使机体延缓了整体衰老。

- 构成机体的不同种类的细胞寿命和更新周期有很大不同,例如:

- 白细胞生命周期约13-20天。

- 红血细胞寿命周期约为120天。

- 消化道上皮细胞每周更新一次,而肠粘膜细胞寿命为2-3天。

- 皮肤表皮细胞更新周期为1周-1个月。

- 肺部细胞更新周期为2-3周。

- 肝脏细胞更新周期约5个月。

- 心脏细胞生命周期约为20年。

- 骨骼细胞更新周期为10年。

- 绝大多数脑细胞(中枢神经元)、眼睛晶状体上皮细胞终生不更新。

- 绝大部分细胞寿命比人的寿命短很多。生物学认为,哺乳动物自然寿命约为其生长发育期的5~7倍。据此推论,人类完成生长发育约在20~22周岁,自然寿命期应是100~150岁,然而,人类难以达到这个寿命周期。

- 细胞衰老是生理性衰老和病理性衰老的基础:生理性衰老是一个缓慢过程,生理性衰老者基本上能够老而无疾、老而不衰。病理性衰老是指长年疾病缠身,疾病加速机体老化。然而,二者的机制都是以细胞总体水平的衰老为基础。尽管衰老死亡是自然规律,但延缓衰老,尤其是努力避免病理性衰老却是可干预的。

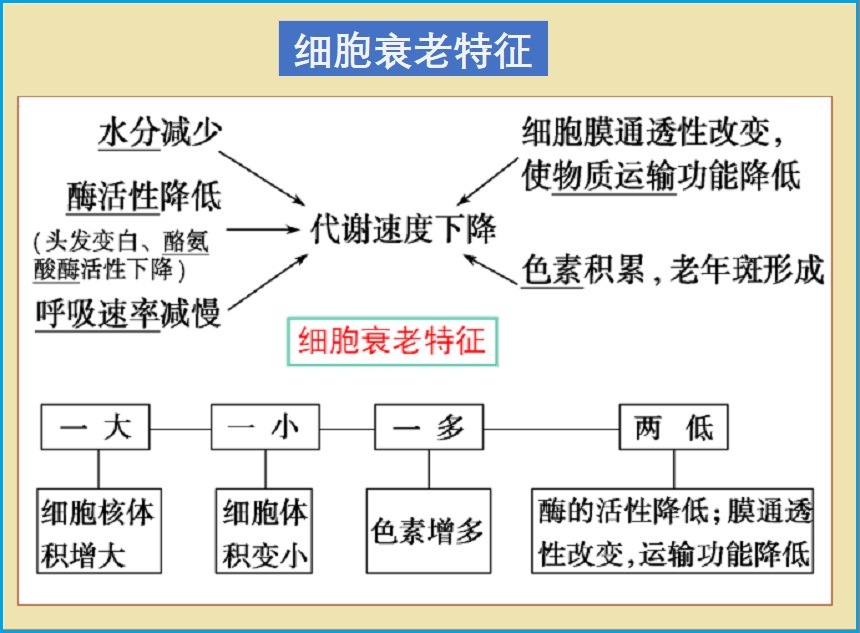

细胞衰老特征

衰老细胞的主要特征如下:- 细胞内水分减少、体积变小

- 细胞内大多数酶的活性降低

- 新陈代谢速度减慢

- 细胞内的色素会积累

- 细胞内呼吸速度减慢

- 细胞核体积增大

- 核膜内陷、染色质收缩,颜色加深

- 线粒体数量减少,体积增大

- 细胞膜通透性功能改变

- 分子水平上表现为:

- DNA: 整体上DNA复制与转录受到抑制,但有个别基因会异常激活;端粒DNA丢失,线粒体DNA特异性缺失,DNA氧化、断裂、缺失和交联,甲基化程度降低。

- RNA:mRNA和tRNA含量降低。

- 蛋白质:合成下降,细胞内蛋白质发生糖基化、氨甲酰化、脱氨基等修饰反应,导致蛋白质稳定性、抗原性,可消化性下降,自由基使蛋白质肽断裂、交联而变性。氨基酸由左旋变为右旋。

- 酶失活:酶分子活性中心被氧化,金属离子Ca2+、Zn2+、Mg2+和Fe2+等丢失,酶分子的二级结构、溶解度和等电点发生改变。

- 脂类:不饱和脂肪酸被氧化,引起膜脂之间或与脂蛋白之间交联,脂膜的流动性降低。

营养与草本综合干预

以下是基于循证医学和营养学有关文献综合的结果。有助于延缓细胞衰老的营养和草本补充剂,主要包括如下:

更多内容可点击其个性化综合干预方案如下:

以及参阅本网如下专文了解更多有关内容:

参考来源:

细胞衰老网

https://www.cellsenescence.info/

衰老网

http://www.senescence.info/cell_aging.html

维基百科-细胞衰老

https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_senescence

其他参考文献:详见具体的综合干预方案

免责声明和安全信息

- 本信息(包括任何附带资料)不是为了取代医生或有关合格从业人士的建议或忠告。

- 任何人如果想要对本文涉及的药物、饮食、运动或其他生活方式的使用、或改变调整,以预防或治疗某一特定健康状况或疾病,应首先咨询医生或有关合格从业人士,并获得他/她们的许可。妊娠和哺乳妇女在使用本网站任何内容前,尤其应征求医生的意见。

- 除非另有说明,本网站所述内容仅适用于成人。

- 本网站所推荐的任何产品,消费者应该以实际的产品标签内容为准,尤其应关注重要的安全信息以及产品最新信息,包括剂量、使用方法和禁忌症等。

- 由于循证医学研究、文献及有关产品处于不断的变化中,本网站工作人员将尽力更新。

- 本网站不能保证所载文章内容、综合干预方案以及相关成分或产品述及的健康益处,也不承担任何责任。