血栓预防

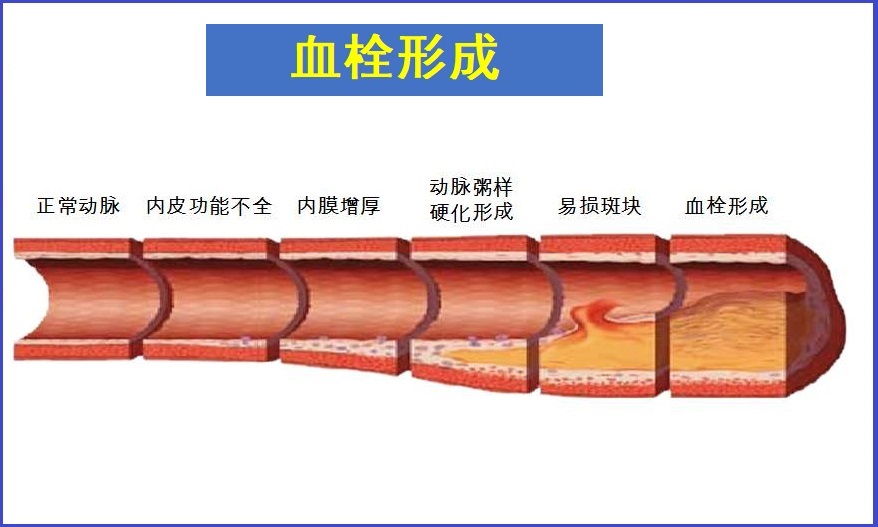

血栓病是血管内形成异常的血凝块而造成的疾病。血栓形成与血管受损、血液改变和血流淤滞有关。血栓病是许多慢性疾病的基础病因,如冠心病、心肌梗塞、脑梗塞和肺栓塞等。

其他名称:血栓形成;血栓病

英文名称:Blood Clots Prevention,Thrombosis,Thrombotic Disease

会员可深入阅读包括:发病机制、临床试验与营养疗法、文献索引等 >>

根据来源,血栓可分为:

根据血栓形成的部位,血栓又可分为动脉血栓、静脉血栓:

血栓形成及影响因素主要通过如下三种机制中的一种或多种产生:

正常的凝血过程是一系列化学相互作用结果,主要包括血管收缩、血小板栓塞形成阻塞、凝血反应,形成凝块密封孔直到组织修复发生。当受损组织愈合时,不需要的血凝块—坚韧的纤维蛋白链溶解,血液回收凝块的血小板和血细胞。

凝血机制和可干预措施包括如下:

1.血管损伤与收缩:

当血管内皮发生损伤,血管收缩及其附近部位血流减少以利于凝血反应。例如动脉粥样硬化斑块破裂或高同型半胱氨酸所致的内皮损伤。

2.血小板粘附和活化:血小板活化后在血小板之间自我传播、粘附,并靠近在血管壁损伤部位附近。

当循环血小板经过血管壁损伤部位时,则在其周围粘附和结合,这种结合导致血小板活化并可募集更多的血小板。

血小板聚集与可干预路径:血小板激活或活化后,其表面受体可绑定纤维蛋白原形成凝块(约占总血液蛋白4%)。

自然物质干预路径如:

4.凝血反应:纤维蛋白凝胶和血细胞和血小板随后与血小板栓塞融合以加强损伤并完全密封它直到组织修复开始。

4.1.凝血反应过程与可干预路径:在血小板栓塞形成同时,在血管壁损伤时释放的组织因子和胶原蛋白引发两个(内源和外源)的独立但相关的凝血途径,产生更多的凝血酶以转化纤维蛋白:

4.2.纤维蛋白溶解(纤溶):

在血凝完成后(通常在损伤后3-6分钟),凝块内被捕获的血小板开始缩回,凝块收缩更靠近伤口边缘,挤出任何多余的凝血因子。然后,开始修理损伤。一旦愈合,通过纤维蛋白溶解(纤溶)过程溶解并除去不需要的凝块。

深静脉血栓(DVT)症状包括:

调整饮食与生活方式

导致血栓病的原因和风险因素,主要包括高胆固醇、高血压、糖尿病和动脉粥样硬化,以及高同型半胱氨酸血症等,了解更多可点击本网的相关专文内容。

营养与草本综合干预

以下是基于循证医学和循证营养学有关文献综合的结果。

有助于防控血栓病的营养和草本补充剂,主要包括如下

了解更多(仅限会员):临床试验用量及参考文献等 >>

更多可点击其个性化的综合干预方案如下:

以及参阅本网如下专文的相关内容:

医疗干预

两类药物可降低血栓形成及其并发症风险,作为第三类的血栓溶解剂/纤维蛋白溶解剂(阿替普酶,tPA)一般用于医疗急救如脑梗塞、肺栓塞和心脏病发作等,可破坏血栓并减少组织损伤。

参考来源:

美国梅奥诊所

www.mayoclinic.org

美国血栓病学会

www.bloodclot.org

美国医疗在线网

www.webmd.com

美国卒中协会

http://www.stroke.org

加拿大心脏和卒中基金会

http://www.heartandstroke.com

其他参考文献:详见具体的综合干预方案

免责声明和安全信息

英文名称:Blood Clots Prevention,Thrombosis,Thrombotic Disease

会员可深入阅读包括:发病机制、临床试验与营养疗法、文献索引等 >>

定义

血栓病是血管内形成异常的血凝块而造成的疾病。血栓形成与血管受损、血液改变和血流淤滞有关。血栓病是许多慢性疾病的基础病因,如冠心病、心肌梗塞、脑梗塞和肺栓塞等。血栓一般由血凝块发展而来,血凝块由血小板、红细胞、白血细胞和纤维蛋白组成。根据来源,血栓可分为:

- 血栓形成:因多种因素在血管内逐步形成直到影响或阻止血流,特点是静止不动。例如脑血栓(脑血栓形成)、心肌梗塞(心脏病发作)。

- 栓塞:血凝块破裂成更多小凝块后在血液中循环,小血凝块进入较小的动静脉时可能引起堵塞或栓塞,这种小血凝块就称为栓子,典型例子如脑栓塞、肺栓塞。

根据血栓形成的部位,血栓又可分为动脉血栓、静脉血栓:

- 动脉血栓,主要是由血小板和纤维蛋白组成,通常发生在血流较快而血管壁有损伤或异常部位。常见如冠状动脉疾病(冠心病)、颈动脉疾病(脑梗塞)、外周动脉疾病(下肢动脉闭塞症)等。

- 静脉血栓,通常由血流缓慢或淤滞所引起,特点是含有大量红细胞和纤维蛋白。常见如:浅静脉血栓形成,深静脉血栓形成(DVT)和肺栓塞(PE)。

病因与风险因素

当血管创伤、血流停滞等发生时就可引起凝血(止血)和血栓,血栓来自于血凝块。血凝是生命活动不可或缺的组成部分,没有血凝就不能止血,而异常的血凝导致的血栓形成,将严重影响心脑血管健康。血栓形成及影响因素主要通过如下三种机制中的一种或多种产生:

- 改变或损害血管内皮:血管内皮的改变产生不一定是撕裂的干扰区域,但仍然可以模仿血管损伤的生理学,从而促进血小板的募集和凝血过程。影响内皮细胞健康的因素包括:

- 血脂异常:尤其是总胆固醇升高、“坏”胆固醇,高甘油三酯和低水平“好”胆固醇,对内皮细胞健康构成威胁。

- 高致敏性C-反应蛋白(CRP):这是炎症和血管损伤的指标,高水平可预测未来心脏病发作或中风的风险。 CRP还发挥几种促血栓形成活性,并可能与静脉血栓形成的风险相关。

- 高血压:持续的高血压会损害内皮的完整性,并可导致内皮细胞活化和凝血的开始。为了获得最佳的内皮保护和血栓预防,建议目标血压值为115/75 mmHg。

- 高血糖:高血糖水平可诱导血小板聚集。

- 腹部脂肪过多:腹部脂肪容易分泌炎症化学物并导致高血糖和高血压,这些因素都对内皮细胞的健康构成严重威胁。

- 高同型半胱氨酸血症:与静脉血栓形成风险增加60%相关。同型半胱氨酸损害内皮,增加内皮细胞和血小板活化,并降低纤维蛋白溶解活性

- 既往心脑血管病史,如中风、短暂性脑缺血发作、心脏病发作或冠心病均表明对动脉血栓形成的易感性,是未来血栓形成事件的最强预测因子。

- 阻扰或减缓血液流动:可通过循环血小板和凝血因子的局部积累并通过增加凝血反应来刺激血栓形成。这些风险因素包括:

- 缺乏身体活动,或久坐不动的生活方式。

- 下肢(臀部、膝盖、踝部)的躯干会增加血栓形成的风险,这可能与手术引起的静脉损伤或恢复期间的固定有关。

- 心房颤动:最常见的心律失常,可导致心脏血液汇集,并导致左心房血栓形成,使卒中风险增加5倍。

- 促进有利于过度凝固(高凝)的状态:血液性质或组成促进凝血的条件,有些是遗传因素,更常见的非遗传高凝状态因素,包括:

- 甲状腺疾病(甲亢、甲减):可改变凝血因子和抗凝血剂的平衡,并可增加血栓形成的风险。

- 高血浆纤维蛋白原:一种主要的凝血蛋白,可能由多种疾病引起,如吸烟、甲状腺疾病或感染等。

- 妊娠,尤其是先兆子痫。

- 癌症:可使静脉血栓形成的风险增加4至7倍,特别是在转移性癌症或肿瘤浸润或血管压迫破坏血流的情况下。血凝块也可预测癌症风险。肿瘤对血液发挥许多促血栓形成作用,化疗本身也是如此。不幸的是,一旦癌症进展到足以导致血液凝块,它通常处于晚期阶段。

- 手术:可增加血栓形成的风险

- 其他风险因素,包括年龄、女性、吸烟和肥胖等。

凝血机制与干预

凝血是止血所必须的,止血是生命活动的基础,包括修复大血管损伤,以及每日数以千计的微观撕裂。没有适当的止血反应,最小的血管损伤都能导致危及生命的出血。正常的凝血过程是一系列化学相互作用结果,主要包括血管收缩、血小板栓塞形成阻塞、凝血反应,形成凝块密封孔直到组织修复发生。当受损组织愈合时,不需要的血凝块—坚韧的纤维蛋白链溶解,血液回收凝块的血小板和血细胞。

凝血机制和可干预措施包括如下:

1.血管损伤与收缩:

当血管内皮发生损伤,血管收缩及其附近部位血流减少以利于凝血反应。例如动脉粥样硬化斑块破裂或高同型半胱氨酸所致的内皮损伤。

- 保护血管内皮细胞免受损伤、维持血管弹性是介导的有效途径。研究表明,多酚类物质有此类预防作用,包括原花青素(葡萄籽)、白藜芦醇等。

2.血小板粘附和活化:血小板活化后在血小板之间自我传播、粘附,并靠近在血管壁损伤部位附近。

当循环血小板经过血管壁损伤部位时,则在其周围粘附和结合,这种结合导致血小板活化并可募集更多的血小板。

- 药物干预:阿司匹林、氯吡格雷可抑制血小板粘附,或缩短其寿命期。

- 自然物质干预:姜黄素、大蒜提取物和鱼油等可抑制血小板粘附、降低其活化。

血小板聚集与可干预路径:血小板激活或活化后,其表面受体可绑定纤维蛋白原形成凝块(约占总血液蛋白4%)。

自然物质干预路径如:

- 烟酸,可降低血浆纤维蛋白原水平,弱化血小板聚集血凝作用。

- 维生素C,能降低血浆纤维蛋白原水平。

- 番茄红素,可阻止血小板受体绑定纤维蛋白原。

- 橄榄油,可升高血浆的一种载脂蛋白水平,降低血小板受体功能,抑制积聚。

4.凝血反应:纤维蛋白凝胶和血细胞和血小板随后与血小板栓塞融合以加强损伤并完全密封它直到组织修复开始。

4.1.凝血反应过程与可干预路径:在血小板栓塞形成同时,在血管壁损伤时释放的组织因子和胶原蛋白引发两个(内源和外源)的独立但相关的凝血途径,产生更多的凝血酶以转化纤维蛋白:

- 胶原与因子XII相互作用以启动内源性凝血级联反应;组织因子与因子VII相互作用以启动外源性凝血级联反应。

- 内源和外源2个凝血途径汇聚到一起,通过一系列复杂的相互作用,将凝血酶原(因子II)转化为凝血酶,并自我繁殖转化更多凝血酶原。

- 然后,凝血酶作用于循环纤维蛋白原将其转化为纤维蛋白。

- 干预I—肝素:肝素是一种天然抗凝剂,可增强抗凝血酶的作用,以抑制纤维蛋白生成,从而减缓凝血过程。肝素治疗在心房颤动和深静脉血栓形成(DVT)的医疗急救期使用是有帮助的。

- 干预II—达比加群:凝血酶抑制剂,可直接抑制凝血酶的作用,阻止其将纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

- 单个纤维蛋白颗粒彼此结合形成聚合物,聚合物结合成网状凝胶,其捕获循环的白细胞、红细胞和额外的血小板组成血凝块(血栓)。

- 干预—华法林:通过抑制维生素K活性,沿内源和外源的凝血途径干扰凝血过程。

- 维生素K是激活参与凝血的许多因子(II、VII、IX、X等)所必须的,华法林抑制维生素K还原及阻止其再循环利用,从而减缓凝血所需因子的活化。

4.2.纤维蛋白溶解(纤溶):

在血凝完成后(通常在损伤后3-6分钟),凝块内被捕获的血小板开始缩回,凝块收缩更靠近伤口边缘,挤出任何多余的凝血因子。然后,开始修理损伤。一旦愈合,通过纤维蛋白溶解(纤溶)过程溶解并除去不需要的凝块。

- 纤溶涉及纤溶酶对纤维蛋白网的切割,以释放被捕获的血细胞和血小板,使凝块“溶解”。

- 一种组织纤溶酶原激活剂(tPA,又称阿替普酶)的酶将无活性蛋白质纤溶酶原转化为活性纤溶酶,然后切割纤维蛋白网。

- 药物干预:在涉及栓塞发作的医疗紧急事件中,如栓塞性中风、肺栓塞和心肌梗塞),tPA可静脉注射以溶解血凝块并改善临床结果。 tPA应在栓塞事件后尽快给予,以获得最大利益。

- 自然干预:纳豆激酶是一种来自日本大豆的发酵产物,已被证明能增加血浆纤维蛋白溶解活性的酶。

症状

血栓病症状因不同类型血栓而不同,具体如下:- 动脉血栓:早期可能没有症状,随着血凝块增长或阻塞更多血流,可能出现如下:

- 手臂、腿脚发冷、冰凉

- 受影响区域的肌肉痉挛或疼痛不适

- 手臂、腿部麻木、刺痛

- 肢体端苍白、无色

- 肢体无力、弱化

- 静脉血栓症状,可包括如下:

浅静脉血栓症状如:

- 皮肤疼痛、肿胀和发炎

- 触感柔软、疼痛

- 皮肤发红、红肿

深静脉血栓(DVT)症状包括:

- 单腿或双腿肿胀

- 受影响的腿疼痛、或沉重感

- 小腿痉挛性疼痛,弯曲时可能会更糟

- 血栓附近的皮肤温热、发红

注意:DVT是一种医疗急症,如果出现上述症状,应立即就医,以免产生可能危及生命的并发症(肺栓塞、呼吸困难和胸部疼痛)。

并发症

血栓形成可导致的并发症包括如下:- 动脉血栓形成引起的并发症如:

- 脑卒中/中风:由血栓引起的缓慢发展,或由栓塞引起的快速发作。

- 短暂性脑缺血发作(TIA)。

- 心肌梗死(心脏病发作):阻塞向心肌供氧的冠状动脉。

- 肺栓塞:危及生命的肺部动脉堵塞,使体内的氧气不足,这是常见的危及生命的并发症。导致肺栓塞的血凝块通常在腿部形成深静脉血栓(DVT),但也可在心房纤颤患者的心房中形成。

- 心绞痛:心脏血液供应减少,通常导致严重的胸痛。

- 由静脉血栓形成引起的并发症如:

- 深静脉血栓形成(DVT):通常在腿部,且很普遍。由DVT形成的不稳定凝块(栓子)有可能脱离并移动到为肺部提供脱氧血液的动脉,在那里它们可能导致潜在致命的肺栓塞。 DVT的损伤也可导致血栓后综合征,这是一种以腿痛、沉重、肿胀或溃疡为代表的病症。超过三分之一的DVT女性患有血栓后综合征。

- 门静脉血栓形成:一种罕见的静脉阻塞,将血液从腹部运送到肝脏。门静脉血栓形成相对罕见,通常与肝脏疾病有关。

- 肾静脉血栓形成:从肾脏排出血液的静脉阻塞。这种类型的血栓形成相对罕见,并且通常与腹部创伤有关。

疗法

综合选项包括如下:调整饮食与生活方式

导致血栓病的原因和风险因素,主要包括高胆固醇、高血压、糖尿病和动脉粥样硬化,以及高同型半胱氨酸血症等,了解更多可点击本网的相关专文内容。

营养与草本综合干预

以下是基于循证医学和循证营养学有关文献综合的结果。

有助于防控血栓病的营养和草本补充剂,主要包括如下

- 抑制血小板聚集和粘附:槲皮素、番茄红素等。

- 降低血小板活化:姜黄素、鱼油、大蒜等。

- 抗氧化、减少血管损伤:白藜芦醇、葡萄籽提取物等。

- 抑制纤维蛋白原水平:烟酸、维生素C等。

- 促进纤维蛋白溶解:纳豆激酶、红葡萄酒(适量)等。

了解更多(仅限会员):临床试验用量及参考文献等 >>

更多可点击其个性化的综合干预方案如下:

- 血栓管理要略(抗血凝)

- 血栓管理要略(抑制血小板)

- 血栓管理要略(控制纤维蛋白原)

- 血栓管理要略(溶解血凝块)

- 防止血栓形成(50-60岁)

- 防止血栓形成(61-70岁)

- 防止血栓形成(71-80岁)

- 防止血栓形成(81岁以上)

以及参阅本网如下专文的相关内容:

医疗干预

两类药物可降低血栓形成及其并发症风险,作为第三类的血栓溶解剂/纤维蛋白溶解剂(阿替普酶,tPA)一般用于医疗急救如脑梗塞、肺栓塞和心脏病发作等,可破坏血栓并减少组织损伤。

- 抗血小板药:抑制血小板活化和聚集。

- 阿司匹林,最常用抗血小板药,可阻止血小板聚集。低剂量阿司匹林可有效降低病理性血栓形成的风险,同时保持最佳的内皮功能。

- 氯吡格雷:抑制血小板被激活,且在减少血小板聚集方面比阿司匹林更有效。如果不能忍受阿司匹林副作用时,医生一般推荐此药物。

- 抗凝血药:抑制纤维蛋白原转化为纤维蛋白,这是凝血过程中稳定血栓的最后步骤之一。

- 华法林:一种强效的抗凝血剂,与多种药物甚至食物、营养剂等存在相互作用的风险。

- 肝素:一种天然抗凝血剂,可刺激抗凝血酶活性,并防止纤维蛋白原分子聚集成纤维蛋白。肝素及其衍生物通过注射给药。

- 其他新型抗凝血药,包括如:达比加群(Dabigatran),利伐沙班( Rivaroxaban )和阿哌沙班(Apixaban)等。

参考来源:

美国梅奥诊所

www.mayoclinic.org

美国血栓病学会

www.bloodclot.org

美国医疗在线网

www.webmd.com

美国卒中协会

http://www.stroke.org

加拿大心脏和卒中基金会

http://www.heartandstroke.com

其他参考文献:详见具体的综合干预方案

免责声明和安全信息

- 本信息(包括任何附带资料)不是为了取代医生或有关合格从业人士的建议或忠告。

- 任何人如果想要对本文涉及的药物、饮食、运动或其他生活方式的使用、或改变调整,以预防或治疗某一特定健康状况或疾病,应首先咨询医生或有关合格从业人士,并获得他/她们的许可。妊娠和哺乳妇女在使用本网站任何内容前,尤其应征求医生的意见。

- 除非另有说明,本网站所述内容仅适用于成人。

- 本网站所推荐的任何产品,消费者应该以实际的产品标签内容为准,尤其应关注重要的安全信息以及产品最新信息,包括剂量、使用方法和禁忌症等。

- 由于循证医学研究、文献及有关产品处于不断的变化中,本网站工作人员将尽力更新。

- 本网站不能保证所载文章内容、综合干预方案以及相关成分或产品述及的健康益处,也不承担任何责任。